随着全球气候变暖趋势的加剧,极端高温天气在全球范围内呈现出日益频发的态势,已成为威胁农业生产、引发作物减产的主要自然灾害之一。高温胁迫对作物生长发育的各个阶段产生影响,其中花粉发育、花粉萌发及花粉管生长对高温尤其敏感。然而,花粉在应对高温胁迫过程中的具体机制尚不明确。值得关注的是,作为细胞形态建成和胞内物质运输的重要结构基础,肌动蛋白细胞骨架及其结合蛋白(actin-binding proteins, ABPs)在花粉萌发和花粉管生长过程中发挥关键作用,但其在高温胁迫下的功能仍有待深入研究。

2025年4月17日,兰州大学向云课题组在Nature Communications发表了题为“Heat-stable protein PGSL1 enhances pollen germination and tube growth at high temperature”的研究论文。该研究报道了一个植物特有的功能未知蛋白PGSL1,发现其为一个具有热稳定性的微丝结合蛋白,通过维持微丝骨架的稳态,有效促进花粉在高温条件下的萌发及花粉管的正常生长,揭示了PGSL1可能作为被子植物在有性生殖过程中应对极端高温胁迫的重要适应性因子。

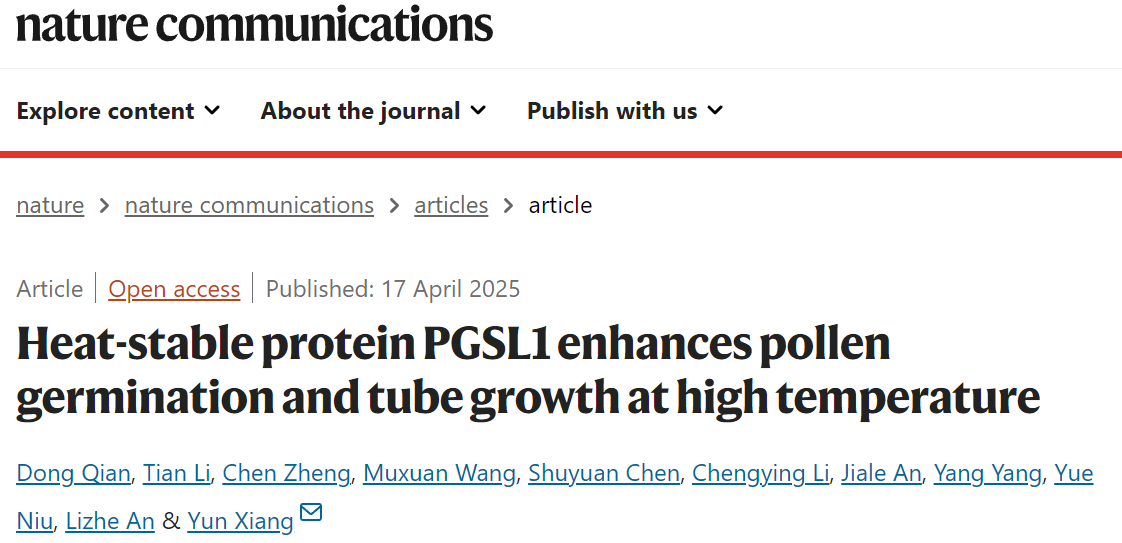

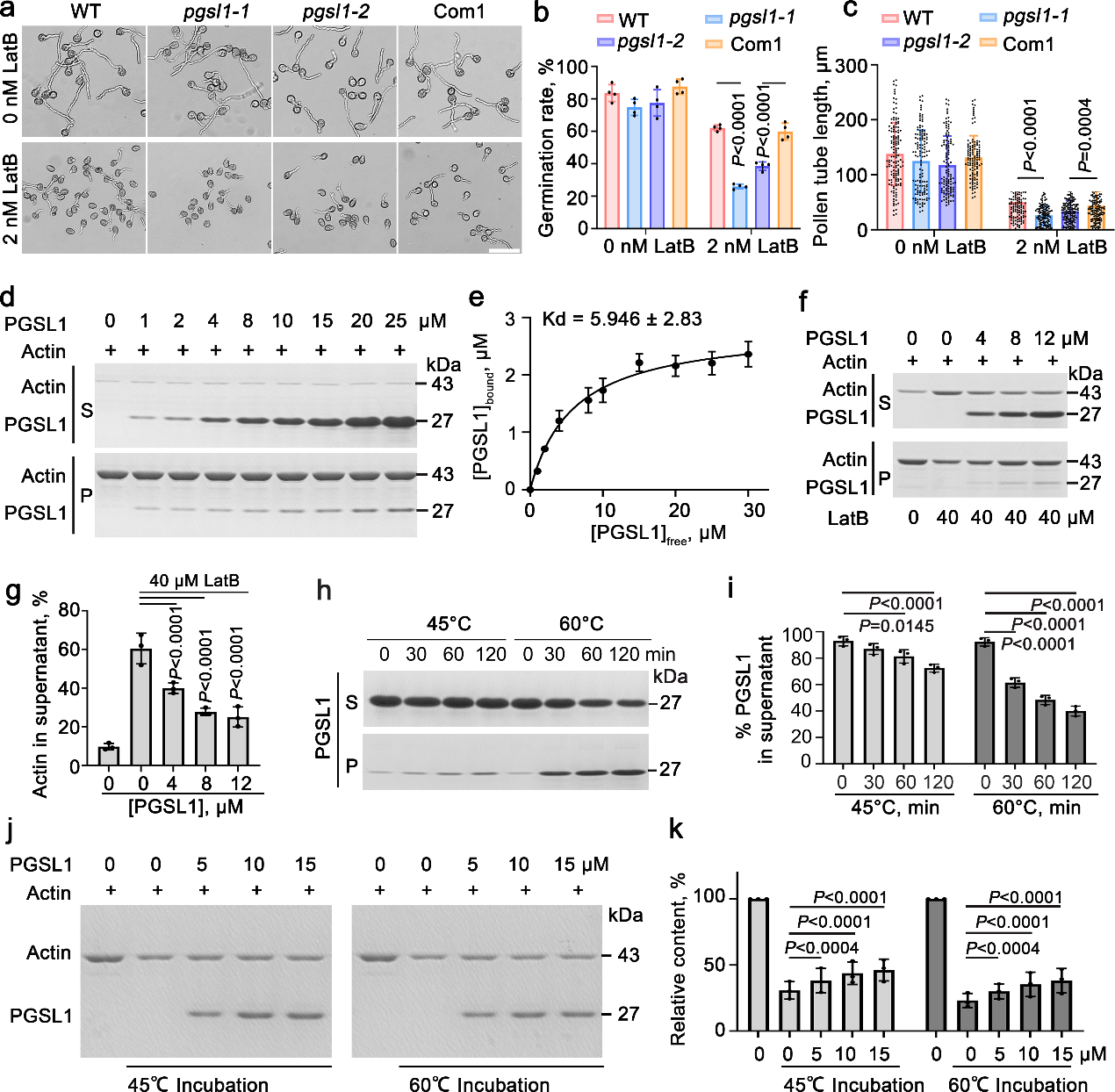

Latrunculin B(LatB)是一种具有高亲和力且能特异性结合单体肌动蛋白(G-actin)的化合物,可有效抑制其聚合为肌动蛋白丝(F-actin)。因此,利用LatB抑制花粉萌发和花粉管生长的表型进行正向遗传筛选,是鉴定植物中新的或特有ABPs的有效手段。本研究通过正向遗传筛选鉴定出一个花粉萌发对LatB更加敏感的突变体(pollen germination sensitive to LatB,pgsl1)(图1)。其中,PGSL1编码一种植物特有、具有高热稳定性的肌动蛋白结合蛋白,能够结合并稳定F-actin,从而防止其在高温下变性(图1)。高温会降低花粉管中F-actin的含量,但同时促进其束化(bundling)。值得注意的是,在高温胁迫下,pgsl1突变体花粉管中的F-actin含量和束化程度均低于野生型(图2)。此外,PGSL1还参与调控高温下花粉管顶端囊泡的分布与运输,在维持其极性生长过程中可能发挥不可或缺的作用。

图1 PGSL1编码的热稳定性肌动蛋白结合蛋白在高温下稳定F-actin

图2 PGSL1通过调控F-actin动态促进高温下花粉萌发和花粉管生长

综上所述,PGSL1通过稳定高温下的微丝骨架动态及囊泡运输,维持花粉活力和花粉管正常生长,展现出其在提升作物耐高温能力方面的重要潜力。本研究不仅揭示了高温胁迫下花粉和花粉管微丝骨架的调控机制,还为植物中鉴定和发掘新的微丝结合蛋白提供了新方法和新思路,同时也为深入理解植物应对气候变化的适应策略提供了新的视角与理论支撑。

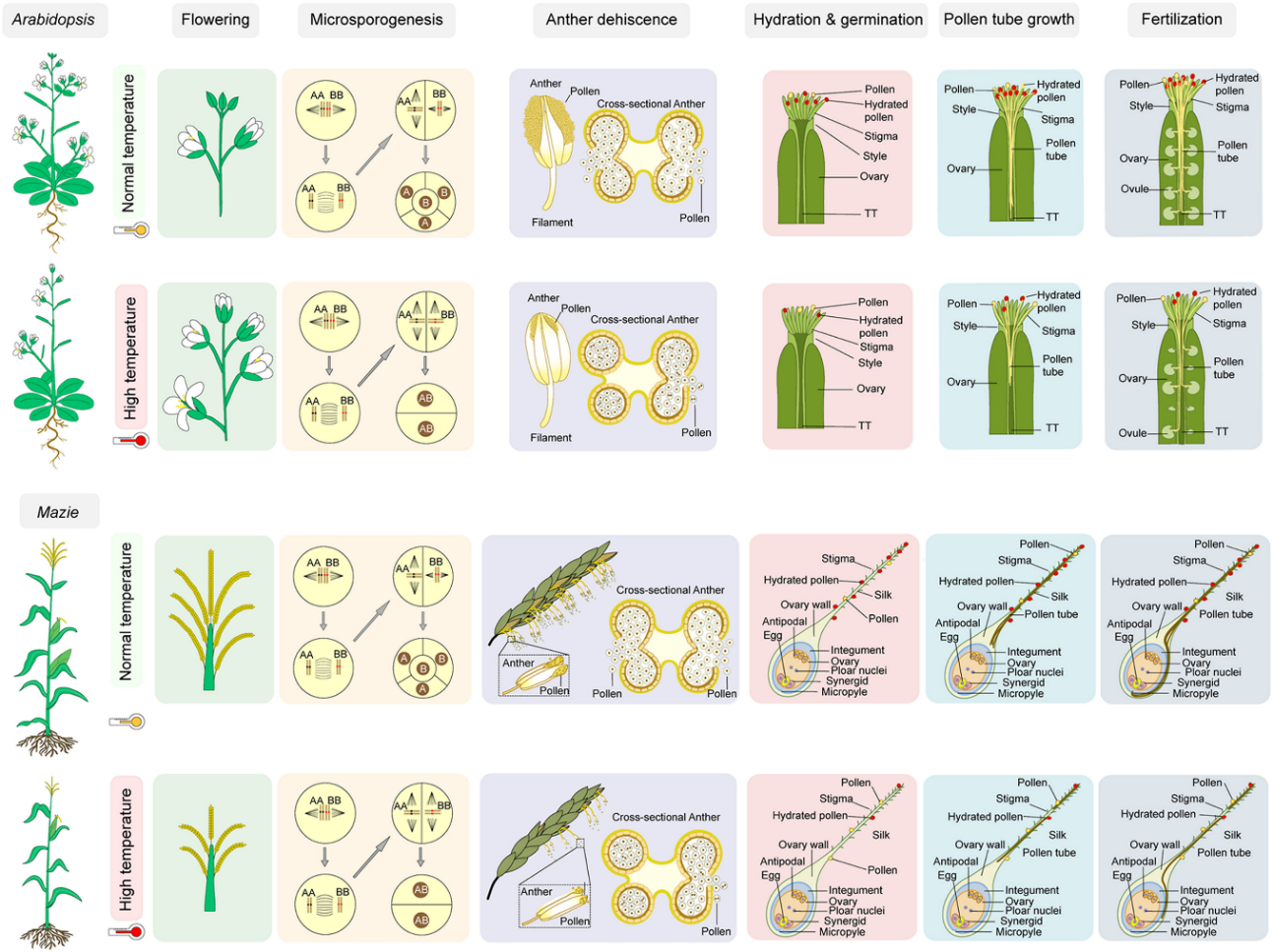

近日,向云课题组还应国际著名期刊Cell Reports邀请,发表综述文章“Sexual reproduction in plants under high temperature and drought stress”。该文系统总结并深入探讨了植物有性生殖在应对全球气候变化引发的极端高温与干旱胁迫下的响应机制,全面梳理了近年来在该领域的重要研究进展(图3)。文章进一步提出了针对农作物的适应性改良策略,为提升作物在逆境环境中的生殖成功率提供了理论依据,也为作物育种与环境适应性研究提供了新的思路和实践指导。

图3高温胁迫损害双子叶植物(如拟南芥)和单子叶植物(如玉米)生殖发育

兰州大学生命科学学院钱东教授为上述两篇论文的第一作者。钱东于2019年7月以青年研究员身份加入兰州大学生命科学学院,并于2024年7月正式转聘为教授。入职以来,在兰州大学“青年研究员”专项科研启动经费、中央高校优秀青年团队项目及国家自然科学基金等项目的支持下,围绕全球气候变化与国家粮食安全等重大需求,聚焦植物有性生殖的耐高温机制开展了系统深入的研究,取得了一系列原创性成果。近两年,作为第一作者在生物学主流期刊Nature Communications(2025)、Cell Reports(2025)、Plant Cell(2024)、Plant Communications(2024)发表论文四篇。博士后李甜为上述三篇论文的共同第一作者,向云教授为通讯作者,杨洋青年研究员、牛月副教授及安黎哲教授共同参与了本项研究工作。本研究得到了国家自然科学基金委面上项目、兰州大学中央高校优秀青年团队项目、崖州湾种子实验室“揭榜挂帅”项目及甘肃省种业攻关和中央引导地方项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58869-1

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(25)00161-5#fig4